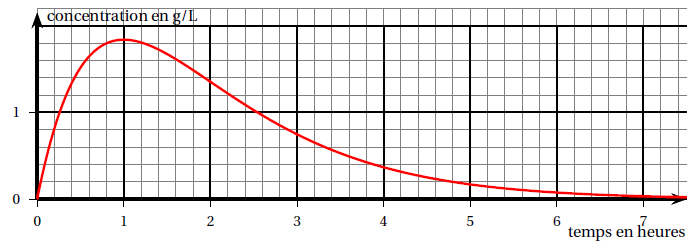

Exercice 3 6 points

On se propose d’étudier la concentration dans le sang d’un médicament

ingéré par une personne pour la première fois. Soit t le temps (en

heures) écoulé depuis l’ingestion de ce médicament.

On admet que la concentration de ce médicament dans le sang, en gramme

par litre de sang, est modélisée par une fonction f de la variable t

définie sur l’intervalle [0 ; +∞[.

Partie A :

lectures graphiques.

On a représenté ci-dessus la courbe représentative de la fonction f .

Avec la précision permise par le graphique, donner sans justification :

1. Le temps

écoulé depuis l’instant de l’ingestion de ce médicament et l’instant où

la concentration de médicament dans le sang est maximale selon ce

modèle.

Environ 1 heure.

2. L’ensemble des solutions de l’inéquation f (t )>1.

t appartient à [0,25 ; 1,95] heure.

3. La convexité de la fonction f sur l’ intervalle [0; 8].

Fonction convexe sur [0 ; 2,5 ) et concave sur [2,5 ; 8 ].

Partie B : détermination de la fonction f

On considère l’équation différentielle

(E) : y′+ y = 5e

−t ,

d’inconnue y, où y est une fonction définie et dérivable sur

l’intervalle [0 ; +∞[.

On admet que la fonction f est une solution de l’équation

différentielle (E).

1. Résoudre l’équation différentielle (E′) : y′+ y =0.

y = A exp(-t) avec A une constante réelle.

2. Soit u la fonction définie sur l’intervalle [0 ; +∞[ par u(t )=

ate

−t avec a réel.

Déterminer la valeur du réel a telle que la fonction u soit solution de

l’équation (E).

Calcul de la dérivée u'(t) en posant v =a t et w = exp(-t) ; v' = a ; w' = -exp(-t).

v' w+v w' = a exp(-t) -at exp(-t) =a(1-t) exp(-t).

Repport dans (E) : a(1-t) exp(-t)+at exp(-t) =5 exp(-t).

a exp(-t) = 5 exp(-t).

a = 5.

3. En déduire l’ensemble des solutions de l’équation différentielle (E).

Solution générale de (E') + solution particulière de (E) :

f(t) = A exp(-t) + 5t exp(-t).

4. La personne n’ayant pas pris ce médicament auparavant, on admet que

f (0) =0.

Déterminer l’expression de la fonction f .

f(0) = A =0 ; f(t) = 5t exp(-t).

Partie C : étude de la fonction f

Dans cette partie, on admet que f est définie sur l’intervalle [0 ; +∞[

par f (t ) = 5te

−t .

1. Déterminer la limite de f en +∞.

En plus l'infini, exp(-t) tend vers zéro ; par produit des limites, f(t) tend vers zéro.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

Au bout d'un temps suffisamment long, la concentration du médicament dans le sang est nulle.

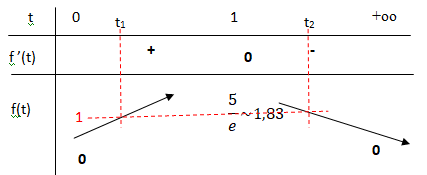

2. Étudier les variations de f sur l’intervalle [0 ; +∞[ puis dresser son tableau de variation complet.

Calcul de la dérivée f '(t) en posant u =5 t et v = exp(-t) ; u' = 5 ; v' = -exp(-t).

u' v+u v' = 5 exp(-t) -5t exp(-t) =5(1-t) exp(-t).

f '(t) a le signe de (1-t).

3.

3. Démontrer qu’il existe deux réels t

1 et t

2 tels que f (t

1) = f (t

2) =1.

On donnera une valeur approchée à 10

−2 des réels t

1 et t

2.

Sur [0 ; 1], f(t) est continue et strictement croissante de 0 à 1,83.

f(t

1)=1 appartient à l'intervalle. [0 ; 1,83].

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f(t) = 1 admet une solution unique sur cet intervalle.

Sur [1 ; +oo[ f(t) est continue et strictement décroissante de 1,83 à 0.

f(t

2)=1 appartient à l'intervalle. [1,83 ; 0].

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f(t) = 1 admet une solution unique sur cet intervalle.

t

1 ~0,26 ; t

2 =2,54.

4. Pour une concentration du médicament supérieure ou égale à 1 gramme par litre de sang, il y a un risque de somnolence.

Quelle est la durée en heures et minutes du risque de somnolence lors de la prise de ce médicament ?

t

2-t

1=2,54-0,26=2,28 h =2 h 17 min.

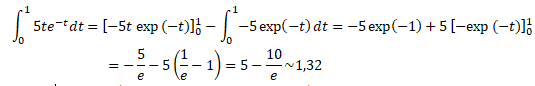

Partie D : concentrationmoyenne

La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang)

durant la première heure est donnée par l'intégrale suivante.

Calculer cette concentration moyenne.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près.

Intégration par parties en posant u = 5t et v ' = exp(-t) ; u' =5 ; v = -exp(-t).

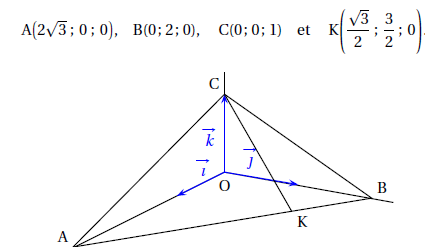

Exercice4

Exercice4. 5 points

L’espace est muni d’un repère orthonormé..

1.

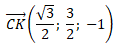

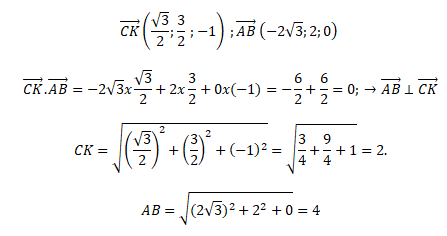

1. Justifier qu’une représentation paramétrique de la droite (CK) est :

x = 3

½t /2 ; y=1,5t ; z=1-t avec t réel.

x = 3

½ /2t +x

C =3

½ /2 t.

y = 3t / 2 +y

C =3t / 2.

z = -t+z

C =-t+1.

2. Soit M(t ) un point de la droite (CK) paramétrée par un réel t .

Établir que OM(t )=(4t

2-2t+1)

½.

OM(t)

2 =( 3

½ /2 t)

2 +(3/2 t)

2 +(-t+1)

2 =3 / 4t

2 +9/4t

2+t

2-2t+1=4t

2-2t+1.

OM(t )=(4t

2-2t+1)

½.

3. Soit f la fonction définie et dérivable sur R par f (t )=OM(t ).

a. Étudier les variations de la fonction f sur R.

b. En déduire la valeur de t pour laquelle f atteint son minimum.

f '(t) =0,5(8t-2) /(4t

2-2t+1)

½= (4t-1) / (4t

2-2t+1)

½.

Si t > 0,25, f '(t) >0 et f(t) est strictement croissante.

Si t < 0,25, f '(t) < 0 et f(t) est strictement décroissante.

Si t = 0,25, f '(t) = 0 et f(t) présente un miniimum.

4. En déduire que le point H(3

½ /8 ; 3 / 8 ; 3 /4) est le projeté orthogonal du point O sur la droite (CK).

5.

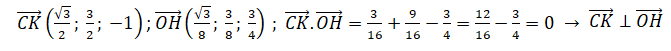

5. Démontrer,

à l’aide de l’outil produit scalaire, que le point H est l’orthocentre

(intersection des hauteurs d’un triangle) du triangle ABC.

Dans l'hypothèse ou H est l'orthocentre du triangle ABC, les produits scalaires suivants doivent être nuls.

L'hypothèse étant vérifiée, H est l'orthocentre du triangle ABC.

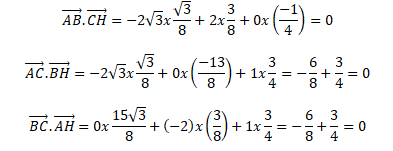

6. a. Démontrer que la droite (OH) est orthogonale au plan (ABC).

La droite (OH) étant orthogonale à deux vecteurs non colinéaires du plan ABC, cette droite est orthogonale au plan ABC.

b. En déduire une équation du plan (ABC).

3

½/8x +3y / 8 +3z/4 +d =0.

3

½/x +3y +6z +d =0.

B(0 ; 2 ; 0) appartient à ce plan :

6+d =0 ; d = -6.

3

½/x +3y +6z -6 =0.

7. Calculer, en unité d’aire, l’aire du triangle ABC.

Aire du triangle ABC : CK x AB / 2 = 2 x4 /2 = 4 unités d'aire.